最近几年,身边的年轻朋友好像都陆陆续续地“疯”了。

有人为了学习感兴趣的专业,辞掉稳定的工作,重新走入校园;有人反抗家里的催婚,干脆换了一个城市居住。就像脱口秀演员陈艾说的那样,“这两年环境好了,大家都疯了。”

面对从四面八方压过来的生活,即使无法长时间逃离现实,成年人也想换个地方短暂地“发疯”。于是首尔凭借便利的航程、“点击就送”的韩国签证、陌生的文化环境,成为最受年轻游客欢迎的疗愈地之一。

但躲过了焦虑症和抑郁症,不少年轻人却患上了“首尔病”。“患者”称,一看到手机里保存的首尔天空和路边小摊的照片,就忍不住在通勤的地铁上流泪了,接下来的每一天好像都是在为下次去首尔做准备。

“首尔病”算病吗?首尔真的像“患者”们所说的那样美好吗?我们邀请了一位参加工作后又选择去首尔留学的朋友,聊一聊她眼中的“首尔病”。

戒不掉的“首尔病”

去年冬天,朋友来韩国找我玩。回国之后,她几乎每天都在跟我分享离开首尔后的戒断反应:

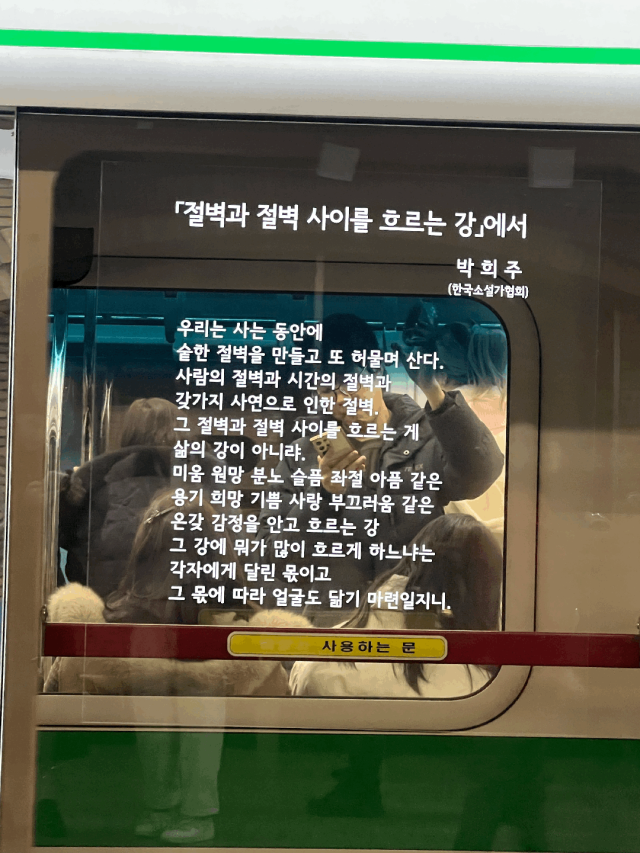

早高峰时,站在人满为患的扶梯上,幻视左侧空荡荡的通行位置;在餐厅里被二手烟呛晕时,想过去给他们的嘴巴贴上禁烟标志;在寒冷冬日等待公交时,想坐上发热的椅子;在地铁站的广告牌前,想起自己曾为一首诗停留的时刻……

她问她是怎么了,我说你只是患上了“首尔病”。

首尔地铁屏蔽门上的诗

近年来,“首尔病”的词条在中国互联网上被越发频繁地提起。最初,“首尔病”基本在粉丝群体中蔓延,形容对首尔追星、旅行念念不忘的状态。后来,不少粉丝发现,“短短几天的首尔生活比看演唱会本身还难戒断”,于是“首尔病”开始泛指经历了去日常化的体验后产生的落空感。

第一次与首尔相遇,这里的街道会让人幻视中国小县城。但仔细观察会发现,韩国影视作品里描绘的令人向往的生活就在街头真实地上演着。

初来乍到,就有韩剧标配的热心大妈投来热情的问候,如果韩语口音被识别出是外国人,还会热情地夸你“韩语说得真好”;哪怕年纪再大,韩国人也不会有“打扮羞耻”,银发苍苍的老奶奶会拿出新买的口红给同伴炫耀和试色;热闹的地铁上,不仅有认真读书的年轻人、有打扮精致的宠物,甚至还有搭便车的野生鸽子。

走在首尔街头,游客时常会产生一种穿越到韩剧的错觉,仿佛自己就是那个努力生活的主人公,在下一个转角会突然开启一场奇遇。

不仅是短暂停留的游客,长期生活的留学生也是“首尔病”的主要“患者”群体。在世界高等教育研究机构QS (QUACQUARLLI SYMONDS)发布的《2026QS最佳留学城市排名》中,首尔取代了伦敦,被评为全球最佳留学城市。

在留学生眼中,首尔是一座对外国人较为包容的城市——每个区的居民中心都有免费的韩语课程,每周都会有让外国人免费参加的文化体验活动,如色彩测试、年糕制作、k-pop舞蹈等等。

除了上述显而易见让人上瘾的城市特质,首尔还有着细腻、温暖的人文底色。

在黑夜里,抬头就能看到女性安心归家的路牌,有些地方还有护送晚归女性回家的公益服务。各个角落布满的监控摄像头也仿佛在宣告,虽然街道偏僻,但即使再晚回家,女生也不用害怕被人尾随。

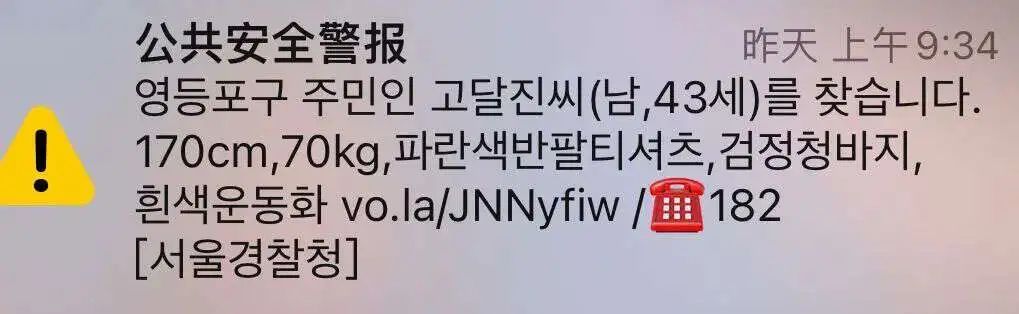

居民手机里还会时常冒出来公共安全警报,上面详细记录着目标人物的年龄、身材、服装颜色,但这不是缉拿嫌犯,而是有老人走失了,系统在发动所属地区的所有人参与搜寻。

《京乡新闻》경향신문

此外,首尔先进的女性思想也是人们喜爱它的原因。以女大学生为主的年轻韩女正成为亚洲女性的榜样,面对偷拍、性别歧视等社会问题,韩女敢于抗争的勇气和行动让人佩服。

让人心安的公共环境、温暖的人情、自由的人文氛围,这些都让人们自愿患上“首尔病”。

想要逃离韩国的

“N抛世代”

外国人自嘲患上“首尔病”的时候,很多韩国人却变成了“N抛世代”。所谓的“N抛世代”指的是抛弃了N种事物的世代。一开始韩国人是从“三抛世代”开始,即抛弃了恋爱、结婚、生育,后来逐渐变成“五抛世代”(抛弃资历、房子)、“七抛世代”(希望、兴趣、人际关系),直到现在的“N抛世代”。

韩国文化体育观光部曾对包括韩国在内的16个国家的8000人进行了“对韩国的印象”问卷调查。80.3%的外国人都给予了肯定评价,而韩国人只有54.4%。

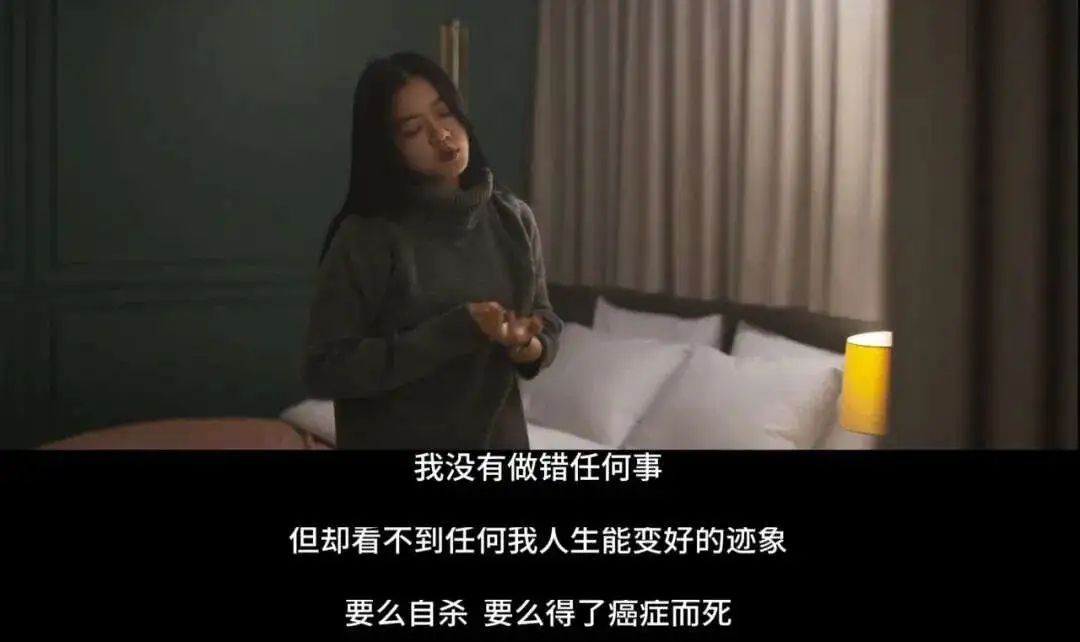

电影《走出韩国》女主角桂娜讨厌韩国的理由是:“我没有做错任何事,但是我看不到任何我人生能变好的迹象。”

然而到新西兰后,桂娜的生活真的变好了吗?她的出租屋是旧车库改造的,第一天抵达就坐在废品堆里,努力从最脏最累的服务员做到了体面的服装店店员,却还在被歧视。

经历种种之后,桂娜却仍感受到前所未有的开心。这或许是因为在全新的环境里,人的心、感官、身体全部都会重启,对快乐的感知力也会随之放大。

患上“首尔病”的外国人和到达新西兰的桂娜有着共同的心理——远方崇拜:只要不是长久生存的此地,哪里都会更好。

冷静下来会发现,虽然首尔的卫生间都很干净、有纸巾,但是经常会被上锁;在街上看到被人丢弃的家具比找垃圾桶容易多了;高低错落的城景很美,但背后是无处不在的爬坡。

并不是首尔真的有多好,而是现实生活实在太虚无,人们才会转而把美好的想象投向一个可以被不断接纳的城市缝隙里。

对于外国人来说,首尔是让人患上相思病的“诗和远方”,但对于韩国人来说,这里并不值得留念。韩国外交部统计数据,最近5年来移民海外的韩国人约有1万7000人。《每日经济》进行的海外移民问卷调查中,有72%的韩国人考虑过移民。从学生时代就开始的竞争日常化的社会氛围,世代、男女之间的矛盾冲突都是不容忽视的原因。

《走出韩国》的原著作者张康明在成为作家之前,做过很多年的记者。对于韩国的社会现状,他在电影中无法展现的愤恨都稳固地封在原著里。

那些号召女人多生孩子的人,应该在早晨上班高峰时间去搭乘地铁2号线试试。从新道林到舍堂来回坐几次,他们就不会再嚷嚷什么出生率过低的屁话了。可惜整天把低出生率挂在嘴边的人并不用搭乘地铁。

——张康明《走出韩国》

电影的导演张建宰也想要通过作品去质问韩国社会:“我想问一下韩国社会是否为年轻人实现自己的梦想奠定了基础机会,是否在公正地运转?”

每个群体都有自己的乌托邦,我们无需过分神话某座城市,也不必嘲笑那些找到精神寄托的人。就像外界眼中疯狂的追星族,或许大部分只是享受轰轰烈烈地爱上一个人的感觉。因为除了追星,现实生活中很难找到可以寄托如此热烈的感情的地方。

所以我们该责怪自嘲式的“首尔病”吗?还是该重新审视这个让我们无法找到精神锚点的时代?

把握“现金流式”幸福

患上“首尔病”的原因有很多,工作压力、社会身份不稳定、价值焦虑……很多人在原有生活中难以实现人生目标,因此借助在首尔的“短暂停留”来重构自我想象。归来后的失落,是因为他们发现:现实还是无法承接这段自我重塑。

《走出韩国》剧照

《走出韩国》里有一段对“幸福资产论”的解析,也印证了这一点。

“有的幸福来自于对于某些事的成就感,这种成就感会一直存留在记忆当中,在很长一段时间里一点点地让人觉得幸福,这是资产式幸福。

对于某些人来说,这种幸福资产的利率非常高,比如志明。‘我突破重重难关当上了记者’这份记忆当中,每天都会析出一些幸福感,所以他即使每天工作到很晚、即使疲惫不堪也比别人更能坚持。

有的人却正好相反,他们的幸福利率很低,幸福资产几乎不产生任何利息,所以他们必须创造更多的现金流式幸福。”

对于“首尔病患者”来说,对首尔的怀念和想象就是想要把握住每一个瞬间的“现金流式幸福”。

没有人关心要怎么治疗“首尔病”,因为只有病入膏肓才能忘却现实的烦恼。我们只是需要一个逃离现实的出口,在“资产式幸福”还没到来之前,把握住转瞬即逝的“现金流式幸福”。

所以,不用害怕患上“首尔病”,因为未来属于敢于“先疯”的人。

(本文仅为作者个人观点,不代表本报立场)

亿策略-亿策略官网-配资网-股票配资资讯门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。